Blondin entre les lignes

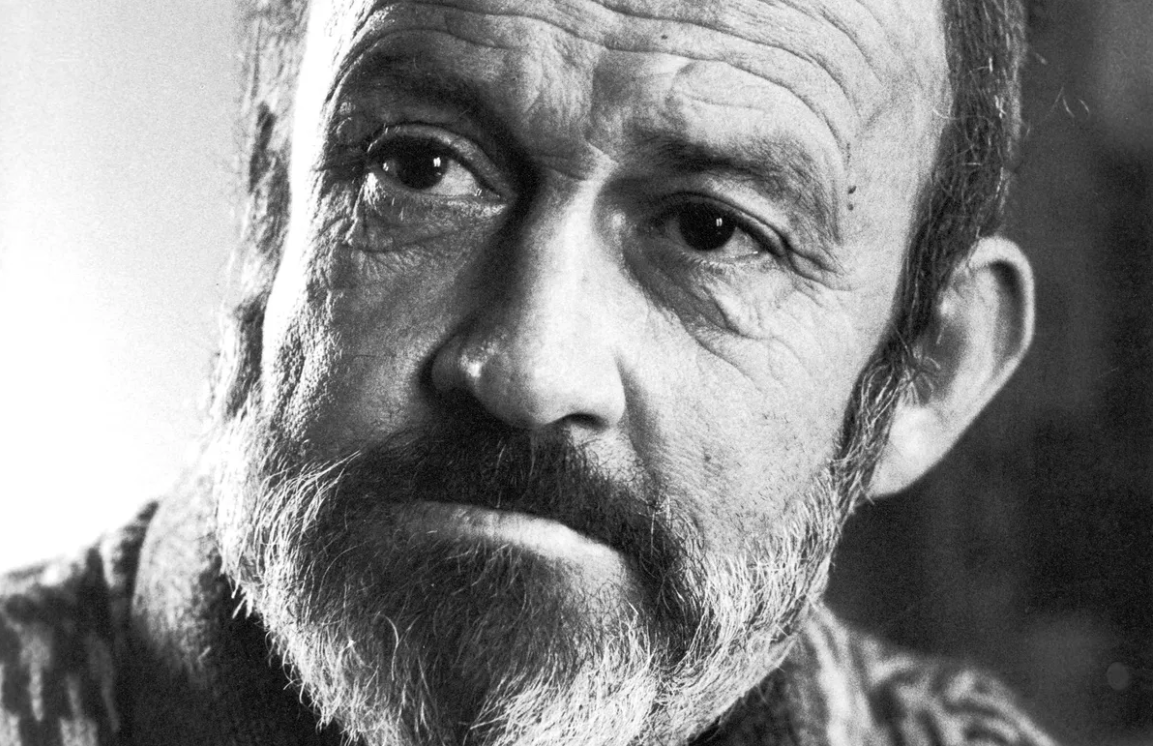

Frêle silhouette, que l’alcool rongeait de l’intérieur sans qu’il y paraisse, du moins pas trop. Chroniqueur d’innombrable Tours de France à une époque où l’industrie pharmaceutique n’en était pas la principale vedette, Blondin a tenu dans les lettres françaises contemporaines le rôle de ces amis de lycée sympathiques et pourtant depuis toujours injoignables dans leur solitude inexpliquée, que l’on croisera plus tard aux hasards de la vie, enfoncés dans l’agonie interminable de leurs rêves.

Blondin dut être un beau jeune homme au regard malicieux—nourri de cette poésie dont sa mère faisait son occupation principale—amoureux des jeunes filles entrevues au long du boulevard Saint Germain, d’une sensibilité qui rend muet, ou impertinent comme savent l’être les timides.

A quel moment s’est-il laissé enfermer dans cette définition somme toute banale d’un être adolescent ? Question qu’il serait inconvenant de poser. La vie qu’il n’a pas eue s’est retrouvée dans son style, qui fait penser à Huysmans ou aux bonnes pages de Léon Daudet.

Ma vie entre les lignes, ce recueil de textes parus en 1982, est un voyage exotique — parce qu’il tient par le style — qui ne compte pas moins d’une centaine d’étapes; un comble de la part d’un sédentaire. Il aimait répéter : « Je ne traverse jamais le boulevard Saint-germain, sinon pour aller à Tokyo ». Oubliant qu’il était tous les Tour de France qu’il a suivi en tant que journaliste et quelques grands reportages , il est vrai de plus en plus rares au fil des années.

Un complexé chez Desjardins

Le premier texte de ce livre date de 1943, le dernier groupe de textes entame la décennie 80. Il s’ouvre par le reportage dans le reportage d’un Blondin venu à Montréal pour suivre la piste des cyclistes français au vélodrome : « Le vélodrome de Montréal offre la silhouette d’un coléoptère aux élytres annelées. L’intérieur en est admirable, où les gradins épousent la vague déferlante d’une piste blonde et fortement pentue.»

Ce provincial du Ve arrondissement s’épouvante des maléfices modernes du complexe Desjardins : « Le complexe Desjardins se compose de quatre tours d’une trentaine d’étages, reliées par un labyrinthe où Ariane elle-même perdrait le fil. (…) Il est relativement aisé d’y rentrer, il est surhumain d’en sortir ».

Le dernier texte est une confidence qui surgit après quelques piques lancées à son ami Laurent (celui de Caroline chérie) lequel buvait au moins autant que lui. Elle fait penser au monologue d’un homme rencontré un soir dans un bar qui vous parle sans vous regarder en fixant le fond de son verre : «Très vite, il m’apparut que je serais moins un romancier d’aventures que de mésaventures. Un petit penchant pour la tristesse farceuse, un désespoir allègre, m’orientèrent vers cette face cachée du mauvais côté de la vie, où peut affleurer une sorte de bonheur. »

Pouvoir tout citer

Les stylistes sont à désespérer. Si on voulait citer leurs meilleurs passages, il faudrait reproduire le livre aux trois-quarts. Alexandre Vialatte en est l’exemple achevé ; il a écrit toute sa vie sur des petits riens et pourtant il nous semble, tant le plaisir de le lire est grand, qu’il n’en faudrait rien retirer. Dans le cas de Vialatte, d’ailleurs, le poison est délicieusement mortel, la majorité de ceux qui écrivent sur lui se mettent inconsciemment à copier son style.

Avec Blondin, il est encore possible de tamiser. Ne gardons que ces deux passages, non parce qu’ils sont les mieux écrits de l’ouvrage mais parce que l’on n’écrit plus ainsi, ni sur de tels sujets.

L’Assemblée Nationale, maison close

« Le Palais-Bourbon tourne vers la place de la Concorde le regard éteint de ses hautes fenêtres tendues de reps vert. Les degrés et le péristyle sont déserts. La sobre architecture de Garialdini ajoute au mutisme sévère de cette façade. Nulle trace de vie. Ce temple grec est une maison close. Toutefois, n’est-ce là qu’une illusion. Il suffirait de le prendre à revers pour découvrir, face à la rue de Bourgogne, l’entrée des artistes, regorgeant et dégorgeant de voitures, ses bureaux comme des box où piaffent les concurrents du grand steeple parlementaire, nourris, aiguillonnés du picotin des amendements et des contre-projets, ses secrétaires renseignées comme des bookmakers, ses dactylographes sémillantes comme des pin-ups girls, le dédale de ses couloirs qui sont ses coulisses, le carillon de ses sonneries qui sont ses tocsins, pour découvrir, d’un seul coup, ce vrombissement de ruche qui crée l’atmosphère même du Palais-Bourbon”.

Lettre au président de la République

Sous la Troisième république, et plus encore sous la Quatrième, les présidents de la république française avaient vocation à ne présider que de multiples et interminables cérémonies officielles, ce que l’on appelait alors « inaugurer les chrysanthèmes». Blondin exprime au nouveau président, Vincent Auriol, tout le bien qu’il pense de lui et de sa fonction:

« Sans me faire illusion sur ce qu’on peut attendre de vous, je n’évoque pas l’aventure du pouvoir personnel. De pouvoir, vous n’en avez aucun et quant au personnel, vous en faites partie depuis si longtemps que vos airs de Bouddha renfrogné ne peuvent nous faire oublier le temps, proche encore, où vous torchiez les bidets au Palais-Bourbon . (…) Mais, Président dans République, je viens vous demander de profiter de la situation (…) de vous faire l’accoucheur de cette arrière-pensée de l’amnistie qui doit rendre à la Cité ses citoyens, au pays légal son visage normal et à ce régime, où l’on prend la Nation pour la Bastille, un sens moins absurde ».

L’amnistie impossible

Depuis, le régime politique français s’est présidentialisé et les pamphlétaires ont disparu. Quelle est cette amnistie qui préoccupe le jeune Blondin ? Celle qui n’a pas eu lieu, qui aurait pardonné à ces criminels de plume que furent Dorgelès, Drieu la Rochelle ou Henri Béraud, de s’être exaltés pour cette cause allemande qui leur paraissait être l’avenir de l’Europe, d’avoir suivi le maréchal Pétain dans ses compromissions—chaque jour un peu plus graves—présentées par la suite comme une forme de résistance passive.

Trop jeune pour avoir été enrôlé dans l’armée française, Blondin s’est trouvé être assez âgé pour être envoyé en Allemagne par l’occupant au titre du Service du Travail Obligatoire.

Au retour de cette déportation au petit pied, le jeune Blondin a mal à sa Libération. Les tribunaux d’exception, les exécutions sommaires et les femmes dont on rase la tête, si cela doit être la politique de l’État, c’est un État dont il refuse la politique. Ses textes de l’époque dénoncent la bonne conscience revenue à une « nation qui s’est montrée encore plus veule depuis sa libération ».

Ne décidons pas de l’indécidable. Blondin est le contemporain du malheur de la France perdante. Une France qui avait perdu sa guerre, pour ensuite être sauvée par l’obstination du Général et des Résistants, par les millions de morts de l’armée d’URSS et par les forces alliées. Beaucoup d’homme de sa génération emportent dans la tombe l’amertume de la défaite, leur haine pour un ennemi devenu monstre, leur honte enfouie envers un État qui a cru trouver du courage dans la collaboration.

Blondin était encore vivant lorsque, quelques semaines après une commémoration du débarquement allié en Méditerranée (France, pays des commémorations), une très vieille dame me faisait l’honneur d’une promenade à petits pas sous les platanes qui entourent les sources thermales au décor Napoléon III de la ville de Vichy. Comme nous devisions de ces choses, elle me pressa un peu le bras pour me dire à mi-voix :« Ici, tout cela n’est pas tout à fait fini. Il y a encore des gens qui admirent Pétain ». Ami Blondin, ce sont là de de vieilles déchirures qui se sont estompées en même temps que votre génération. Mais combien d’autres sont apparues, qui irritent ce vieux pays de France.